|

|

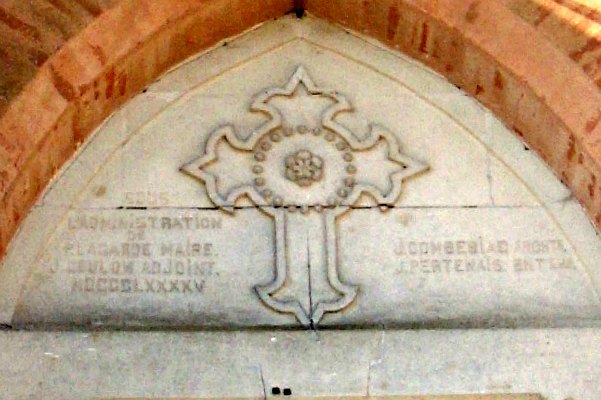

| En 1905 le gouvernement décide la séparation des Eglises et de l’Etat. Les prêtres ne sont donc plus salariés de l’état et la loi prévoit que la propriété des églises passe aux communes (l’entretien ne pouvant être assuré que par la seule obole des fidèles, l’état se réserve les cathédrales). Ainsi les églises deviennent des bâtiments communaux, la mairie en a donc l’obligation d’entretien. Des maires plus zélés décidèrent d’apposer la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » sur le fronton des églises au même titre que celle inscrite sur les mairies. |

|

| Sous l’administration de P. LAGARDE MAIRE J. COULON ADJOINT 1895 | J. COMBEBIAC Architecte J. PERTENAÏS Entrepreneur |

| La paroisse de Charros, probablement fondée par l’abbaye de Montauriol vers le IXème siècle vit sont église érigée en prieuré séculier. Bien que située dans le diocèse de Cahors, ce sont les évêques de Montauban qui nommaient à ce prieuré et présentaient le titulaire de la cure. La paroisse supprimée par le Concordat et rattachée à Saint-Nauphary, fut rétablie par une ordonnance de Louis-Philippe du 15 février 1843. Elle a eu un curé résidant jusqu’en 1919 : l’abbé Courrech alla résider alors à Belmontet. Cette église, rebâtie en 1655 après les guerres de religion, fut près d’être interdite en 1882 en raison du mauvais état dans lequel elle se trouvait. Aussi, la commune de Saint-Nauphary décida de faire une reconstruction totale sur les plans de l’architecte Combebiac. La première pierre fut posée en 1895 par le Chanoine Palach, supérieur du grand séminaire, l’abbé Marciel étant curé de la paroisse. Source : site de la mairie de Saint-Nauphary |

|

|

| La commune de Reyniès compte de nombreux lieux-dits. Parmi ceux-ci, le plus connu est certainement «Moulis». Remontons le temps pour connaître un peu de son histoire. Au XIIIe siècle, «Moulis», de «molin» (moulin), était une communauté indépendante. Elle appartenait pour une partie à l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (inféodation en 1232, reconnaissance en 1300, arrêt du Parlement de Toulouse en février 1500). L’autre partie appartenait au roi pour la justice et à des seigneurs dont le plus ancien connu est Géraud Molinier, seigneur de Saint-Nauphary, en 1368. Les coutumes étaient celles de Montauban et ses habitants étaient assujettis au paiement des charges de cette ville d’après un acte de juillet 1304. Pour les affaires judiciaires, «Moulis» dépendait de la baylie de Corbarieu puis de celle de Puylaurens et enfin de celle de Villemur. «Moulis» a appartenu aux Monlezun, aux Valon, aux BONASSIER et à Pierre de LATOUR de REYNIÈS. Olympe de LATOUR vendit ses terres de «Moulis», en 1624, terres acquises ensuite par Etienne 1er de SÉGUIN de LATOUR du BORN, marquis de REYNIÈS, qui l’aliéna sans doute à François-Joseph DELFAU de Bouillac, qualifié, en 1789, seigneur de Villemade et de «Moulis». La partie royale fut cédée en 1719 à Charles-Auguste Fouquet, comte de Belle-Isle. L’église de «Moulis» dédiée à Saint-Pierre se trouvait à Lamothe Saliens et dépendait de l’archevêché de Toulouse. Détruite lors des guerres de religion, reconstruite vers 1650 au hameau de «Moulis», consacrée en 1751 sous le vocable de Saint-Martin et rattaché, contre le gré des habitants de «Moulis» et de son conseil politique indépendant, à la paroisse de Reyniès. D’ailleurs, dans une délibération du 23 juillet 1719, «Moulis» refuse de payer le tiers des gages du régent de Reyniès sous prétexte que «chaque communauté a son église et son consulat… que les habitants ont une condition qui n’a pas besoin de régent, tous les pères occupant leurs enfants à cultiver la terre, sans vouloir leur faire apprendre à lire ni à écrire… que «Moulis» est éloigné de Reyniès d’un quart de lieue et séparé par un chemin impraticable en hiver…». À la Révolution française, «Moulis» devient commune, délimitée au Sud, de Villebrumier au village de Reyniès par le Tarn et à l’est, côté coteau, par le ruisseau de la Gravelle. Le département de Tarn-et-Garonne fut constitué en 1808 et l’administration corrige alors les anomalies géographiques. C’est donc en 1810 que, par décret impérial, le territoire de la commune de «Moulis» est rattaché à celui de la commune de Reyniès, conservant tout de même sa mairie. |

|  |

|

|

|  |

|